静電容量型走査プローブ顕微鏡(SCM)は、微細な表面形状や材料の特性を解析するための革新的なツールです。半導体素子の製造において欠かせない存在であり、材料開発やバイオテクノロジーなどの分野でも幅広く応用されています。

本記事では、SCMの原理や測定方法、応用例について詳しく解説します。高分解能で表面形状を解析することができ、精密な評価が可能なSCMは、今後も半導体素子の製造において不可欠なツールとなることが予想されています。

また、材料表面の電荷分布や表面力の解析にも応用され、素材開発の分野でも活躍が期待されています。SCMの基本的な理解を深め、SCMがどのような分野で活躍しているかを知ることで、素材開発や半導体素子の製造に携わる方々にとって非常に役立つ情報が得られるでしょう。

静電容量型走査プローブ顕微鏡(SCM)とは?

静電容量型走査プローブ顕微鏡(SCM)とは、試料表面の微小な凹凸や電荷分布を測定するための装置です。SCMは、原子間力顕微鏡(AFM)と同様に、走査型プローブ顕微鏡の一種ですが、AFMが試料表面の形状を測定するのに対して、SCMは試料表面の電荷分布を測定することができます。

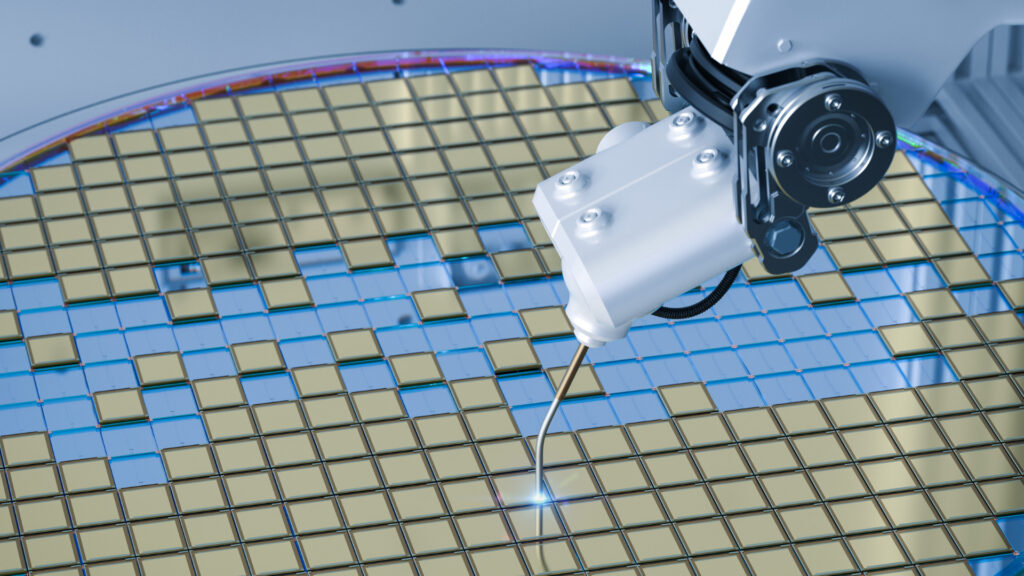

SCMは、プローブの先端に電極を設け、試料表面との静電容量を測定することで、試料表面の電荷分布を解析します。このため、試料表面の電荷分布に依存する情報を得ることができます。

2. SCMが用いられる分野

SCMは、半導体の製造プロセスの改善やデバイス設計の改良、バイオセンサーや燃料電池の開発など、様々な分野で活用されています。

例えば、半導体の製造プロセスでは、微細なパターンを形成するためにリソグラフィ技術が用いられます。この際、リソグラフィ技術で形成されたパターンの形状が正確に再現されているかどうかをSCMで評価することができます。また、デバイス設計においては、SCMを用いてデバイス内部の電場分布を測定し、デバイスの動作原理を理解することができます。

バイオセンサーや燃料電池の開発においては、試料表面の電荷分布を測定することで、試料表面に吸着した分子や触媒粒子の分布を解析することができます。このように、SCMは様々な分野で応用されており、その応用範囲は今後も広がっていくことが期待されています。

3. SCMの特徴

非接触式であること

SCMは、試料表面に物理的な接触をすることなく測定を行うことができます。このため、試料表面を傷つけることなく、非破壊的に試料の表面形状や電荷分布を測定することができます。また、非接触式であるため、試料表面に生じる静電気を測定することができます。

高分解能であること

SCMは、プローブの先端に微小な電極を持ち、試料表面との静電容量を測定することで、非常に高い分解能で試料表面の微小な凹凸や電荷分布を測定することができます。このため、ナノスケールでの試料表面の解析に適しています。

広い測定範囲であること

SCMは、試料表面の微小な凹凸や電荷分布を測定することができるため、測定範囲が広いことが特徴です。また、試料表面に生じる静電気を測定することができるため、広い範囲での電荷分布を解析することができます。

4. SCMの測定原理

SCMの測定原理は、試料表面とプローブの先端との間に生じる静電容量を測定することによって、試料表面の電荷分布を解析することです。

プローブの先端には微小な電極が設けられており、この電極と試料表面との間に生じる静電容量を測定することで、試料表面の電荷分布を解析します。

試料表面に生じる静電気は、試料表面の物性や周囲の環境によって変化するため、測定時にはこれらの影響を補正する必要があります。これによって、より正確な試料表面の電荷分布を解析することができます。

5. SCMの測定手順

SCMの測定手順は以下の通りです。

- 試料表面を平滑化するため、表面をクリーニングする。

- 測定条件を設定する。測定条件としては、プローブの周波数、振幅、測定速度などが含まれる。

- プローブを試料表面に近づけ、プローブの先端と試料表面との間に微小な静電容量を生じさせる。

- プローブの先端と試料表面との間に生じる静電容量を測定し、試料表面の電荷分布を解析する。

- 測定結果を解析し、試料表面の形状や電荷分布を評価する。

6. SCMの応用例

SCMは、半導体や液晶ディスプレイなどの微細加工技術や材料開発、バイオテクノロジーなどの幅広い分野で応用されています。以下にSCMの応用例をいくつか紹介します。

半導体の表面形状解析

SCMは、半導体の微細加工技術において、表面形状の解析に重要な役割を果たしています。半導体素子の微細化に伴い、表面形状の精度がますます重要となっており、SCMは高分解能で表面形状を解析することができるため、半導体素子の製造において重要なツールとなっています。

電荷分布の解析

SCMは、材料表面の電荷分布を解析することができます。これにより、材料表面に生じる静電気や表面に付着する異物の影響を評価することができます。また、バイオテクノロジーの分野においては、細胞表面の電荷分布を解析することで、細胞の状態や細胞間の相互作用を解析することができます。

表面力の解析

SCMは、表面力の解析にも応用されています。表面力とは、材料表面に生じる接着力や摩擦力のことで、これを解析することで、材料の接着性や滑りやすさなどの特性を評価することができます。SCMは、表面力の解析において、高分解能で解析することができるため、精密な評価が可能です。

7. まとめ

本記事では、静電容量型走査プローブ顕微鏡(SCM)について解説しました。SCMは、非接触式であること、高分解能であること、広い測定範囲をカバーできることなどの特徴を持ち、半導体や液晶ディスプレイなどの微細加工技術や材料開発、バイオテクノロジーなどの分野で幅広く応用されています。

SCMの原理や測定方法について詳しく説明し、さらにSCMの応用例についても紹介しました。半導体素子の微細化に伴い、表面形状の精度がますます重要となっており、SCMは高分解能で表面形状を解析することができるため、半導体素子の製造において重要なツールとなっています。また、材料表面の電荷分布や表面力の解析にも応用され、精密な評価が可能です。

SCMは、微細な表面形状や材料の特性を解析するための非常に重要なツールであり、今後もさらに進化していくことが期待されます。

参考文献

1.「半導体表面の電荷密度測定にSCMを使ってみた」(出典:https://www.digimart.net/magazine/article/2016120101576.html)

この記事では、SCMを用いた半導体表面の電荷密度測定について紹介されています。SCMは、微小な探針をサンプル表面に接近させ、静電容量の変化を測定することによって表面の電荷密度分布を非接触で可視化することができます。本記事では、SCMを用いてGaN素子表面の電荷密度分布を測定し、その結果を解析する方法が詳しく説明されています。また、この技術を応用して、GaN素子の品質評価やデバイス設計に有用な情報を得ることができることが示唆されています。

2.「SCMの基本原理と応用」(出典:https://www.sanko-mc.co.jp/technology/scm/scm001.html)

この記事では、SCMの基本原理や測定手法、応用事例について解説されています。SCMは、サンプル表面と微小な探針との間の静電容量を測定することによって、表面の電荷密度やキャリア濃度などを非接触で測定することができます。本記事では、この測定原理について詳しく説明されています。また、SCMを用いた半導体材料の評価やデバイス設計についても紹介されており、SCMの幅広い応用分野について知ることができます。

3.「SCMによるSiウエハ表面の電荷密度・キャリア濃度分布測定」(出典:https://www.ntmdt-si.com/ja/ntmdt-si-surface-analysis/scm-surface-analysis/)

この記事では、SCMを用いたSiウエハ表面の電荷密度・キャリア濃度分布測定について紹介されています。SCMは、半導体材料の表面に対して非接触で測定を行うことができるため、Siウエハ表面の電荷密度・キャリア濃度分布の高精度な測定に有用な技術です。本記事では、SCMを用いたSiウエハ表面の測定手法やその結果、測定精度の向上方法などが詳しく説明されています。また、この技術を用いた半導体材料の品質評価やデバイス設計についても紹介されており、SCMの実用的な応用について理解を深めることができます。

コメント